- ■お電話でのご予約・お問い合わせ03-5488-6388

- お問い合わせフォーム

- ご予約フォーム

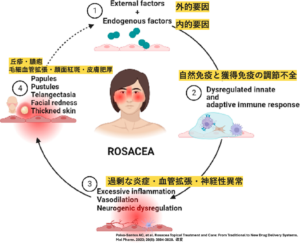

酒さ(rosacea)は、複数の要因が関与して発症・持続する慢性炎症性皮膚疾患です。発症には遺伝的な素因に加え、さまざまな外的・内的要因が関与し、皮膚の中で複雑な免疫応答が引き起こされることがわかってきています。

酒さの引き金となる要因

(※激しい運動、ストレスや飲酒などは、外的刺激でありながら体内環境にも作用する「内外両面の因子」といえます。)

これらの刺激が加わることで、自然免疫および獲得免疫の異常活性化が引き起こされ、慢性炎症状態が形成されます。

こうした要因は、酒さの「発症のきっかけ」となるだけでなく、症状を繰り返し悪化させる“再燃因子”としても働きます。

一度発症したあとは、活性化した免疫・神経系の反応が持続し、これらの刺激が加わることで炎症の悪循環が形成されやすくなるのです。

皮膚には、紫外線や温度変化、微生物などの刺激を認識する自然免疫受容体(とくにTLR2)が存在しており、異物から身を守るための防御応答を担っています。酒さの症状がある方の皮膚では、このTLR2が過敏になっており、わずかな刺激にも過剰に反応しやすくなっています。

この TLR2 の活性化により、炎症反応のカスケード(連鎖的に進む炎症の仕組み)が始まります。まず、カリクレイン5(KLK5)という酵素が誘導され、皮膚に存在するcathelicidin(カテリシジン)という肌を守るためのたんぱく質(抗菌ペプチド)の前駆体を切断して、活性型の LL-37 へと変換します。

この LL-37 は、酒さの病態における炎症の中心的な引き金とされています。LL-37 は本来、細菌やウイルスから皮膚を守るために働く成分ですが、酒さではこのペプチドが過剰に産生されることで、以下のような炎症反応を引き起こします:

これらの作用により、顔の赤み(紅斑)や毛細血管の拡張、丘疹や膿疱(小さな盛り上がりや膿を伴う発疹)といった、酒さに特有の症状が現れます。

このように、KLK5 によるカテリシジンの切断と LL-37 の過剰生成は、酒さの自然免疫に関わる炎症メカニズムの中心をなすプロセスといえるでしょう。

LL-37 はさらに、感覚神経の末端を刺激し、以下のような神経ペプチド(伝達物質:Substance P、CGRP、PACAP、VIP)の放出を促します。

これらの神経ペプチドは:

といった作用をもたらし、結果として「神経性炎症」を引き起こします。つまり、自然免疫の異常が神経系を介して炎症を悪化させる「炎症の悪循環」が形成されているのです。

酒さの炎症は、一時的な反応にとどまらず、獲得免疫の関与によって持続・再燃しやすくなることも分かっています。

具体的には以下の免疫細胞が関与します:

このように、獲得免疫によって炎症が長期にわたり持続し、酒さは「皮膚の免疫反応が過敏になり、炎症が慢性的に続いてしまう状態」といえるのです。

ここまでご説明してきたように、酒さは自然免疫・神経系・獲得免疫が複雑に関与する慢性炎症性疾患です。

一度発症すると、皮膚の中で炎症のループが形成され、さまざまな悪化因子によって再燃を繰り返す状態に陥ります。

このため、酒さの治療では単に症状を抑えるのではなく、症状の誘発要因となる背景因子を把握し、生活習慣から見直すことが非常に重要です。

それに即して生活環境を整え、必要に応じて薬物やレーザー療法などを組み合わせていくことが、長期的なコントロールと再燃予防につながります。では一体どういったものがトリガーになりやすいのでしょうか。

これまで日本における酒さに関する情報は限られており、多くは欧米のデータに依存してきました。

しかし、2022年に実施された研究では、日本人で酒さの症状がある方を対象とした大規模な治療調査が行われ、治療開始前の状態が詳細に分析されました。

この調査において、悪化因子として頻度が高かったのは、

気温変化、日光曝露、高気温、四季の変化、激しい運動、心理的ストレス、花粉、アルコール摂取、月経周期、寒い天候、熱い食べ物、化粧品の使用、香辛料のきいた食べ物などです。

これらのうち多くは、皮膚の血流変化を引き起こす外的環境因子であると考えられますが、月経周期のような内的要因も含まれていました。

中でも「花粉」や「月経周期」は、欧米の報告ではほとんど見られない要因であり、日本人に特有の傾向が示唆される興味深い結果となりました。

これらがトリガーとしての頻度が高いことを知り、ご自身の症状に関連があるかを確認することが大切です。そして、トリガーを避けることができるか、もしくは影響を軽減するためにどのように対策するかの作戦を練る必要があります。

高気温は、皮膚表面の血管拡張を直接誘発します。このため、避けにくい状況もあると思いますが、なるべく暑いと感じないように環境を整える対策が必要です。

具体的には、お風呂やシャワーはぬるめとし、サウナは避けます。外気温対策としては、重ね着を勧め、上着の着脱で暑さを感じないよう調節します。顔がほてったら、首元を冷やしたり、体に風を当てたり、冷たい飲み物で鎮めます。保冷剤や扇子で暑さ対策をする際には、顔を直接冷やすのではなく、首元や体を冷やすようにします。冬は、暖房器具や熱源から十分に離れ、背を向けるようにしてください。

紫外線は、カテリシジン経路を中心とした炎症反応を引き起こすことが知られており、わずかな日光でも酒さの症状を悪化させるトリガーとなり得ます。そのため、季節・天候にかかわらず、日常的な紫外線対策が重要です。具体的には、SPF30以上の広範囲な波長をカバーする低刺激性の日焼け止めを毎日使用し、こまかな塗り直しを行うことが推奨されます。

さらに、日焼け止めによる防御に加えて、肌そのもののバリア機能を整えるスキンケアも欠かせません。

酒さの症状がある方では、肌の最も外側にある角層の水分量が少なく、経皮的な水分の蒸散(TEWL:trans-epidermal water loss)が増加していることが知られています。これは、皮膚のバリア機能が低下し、外部刺激や乾燥に対して過敏な状態であることを意味します。そのため、角層のバリア機能を維持・強化するスキンケアが非常に重要です。

▷ 以下のような成分は、刺激となりやすいため避けることが推奨されます

▷ 見落とされがちなスキンケア製品の注意点

上記のような工夫は、酒さの症状がある方の肌に配慮したスキンケアとして推奨されます。

このように、紫外線からの防御とバリア機能の補強は、日常的なスキンケアの柱となります。

何より大切なのは、ご自身の肌で少しでも刺激を感じたり、使用後に赤みが増すような製品は使用しないことです。

スキンケア製品は種類が多くなるほど、それだけ刺激や成分の重なりによる影響が生じやすくなります。そのため、使用するアイテムは化粧水や乳液のみにするなど、必要最低限に絞り、できるだけシンプルな構成にすることが望ましいと考えられます。

日々の食事や生活習慣に含まれる要素の中には、酒さの症状を誘発するさまざまなトリガーが存在します。以下に、主な関連因子とその仕組みについてご紹介します。

◆ 飲食物によるトリガーとその機序

トリガーとなる飲食物は、以下のように分類されます。

温熱とカプサイシンは、TRPVチャネル(特にTRPV1〜6)と呼ばれる感覚受容体の一種であるバニロイド受容体を活性化し、血管の拡張や炎症に伴う痛みの感受性を高めることが報告されています。これにより、顔の赤みや灼熱感といった症状が引き起こされます。またケイ皮アルデヒドは、TRPA1受容体を介して、同様に紅潮症状を誘発します。

したがって、温度だけでなく食品成分そのものがTRPVチャネルを介して症状を悪化させる可能性があるため、食材の選び方にも注意が必要です。

なお、カフェインを含む飲料については、悪化因子とされる一方で、カフェイン入りコーヒーの摂取が酒さの発症リスクを下げたとする報告もあり、見解は分かれています。しかし、とくに熱い状態での摂取は血管拡張を招きやすいため、過剰な摂取は控えるのが無難と考えます。

さらに、腸−皮膚相関(gut-skin axis)の重要性が指摘されています。食物繊維の摂取やプロバイオティクス(乳酸菌など)、グルテン制限や低FODMAP食の実践などにより腸内環境を整えることが、皮膚バリア機能の改善や皮膚の過敏性の低下に役立つ可能性があります。

これに関してはこちらのコラムで詳しくご紹介しています。

アルコールの摂取は紅潮や灼熱感といった一時的な症状だけでなく、長期的には炎症性反応や血管異常を通じて、酒さの病態進展に関与する可能性が考えられています。一方、ニコチン(喫煙)は血管新生を促進する作用があり、酒さ症状の誘発に関与する可能性が指摘されています。

これらの背景をふまえ、飲酒の制限と禁煙は、酒さの症状をコントロールするうえで極めて重要な生活習慣の一つといえます。

ここまでは、症状を悪化させる要因を把握し、それを回避・軽減するための対策について解説してきました。

しかし月経周期や心理的ストレスといった内的要因は、生活の中で完全に避けることが難しい場合もあります。

こうした内的要因に関しては、まず「自分の症状とどう関連しているか」を知ることが大切です。

▷ 月経周期/ホルモンバランス

特に、月経周期に伴って赤みが悪化するタイプの酒さの方は、体内の血流が滞る「瘀血(おけつ)」状態が背景にある可能性があり、駆瘀血剤と呼ばれる漢方薬が赤みの改善に奏効することもあります。

▷ 花粉/アレルゲン

花粉などのアレルゲンが関与しているケースもあり、アレルギー性鼻炎を合併している方では、花粉の飛散時期に赤みが強まることがあります。これはIgEを介した皮膚の炎症反応が関与している可能性があり、花粉症の既往がある方では、季節による症状の変動にも注意が必要です。

▷ 毛包虫(Demodex)

なお、2022年の国内調査では触れられていませんが、近年では、毛包虫(Demodex)と呼ばれる皮膚の常在寄生虫が、酒さの一部の症状に関与している可能性も報告されています。特に丘疹や膿疱、持続的な紅斑が目立つタイプでは、毛包虫が自然免疫を刺激し炎症反応を引き起こすことで、酒さの症状を悪化させる可能性があり、治療においてこの因子を考慮することが有効な場合もあります。

内的な要因は避けることが難しいからこそ、「気づいて向き合うこと」が症状の安定につながる第一歩といえるかもしれません。とはいえ、それだけでは十分に症状を抑えきれないこともあります。そうした場合には、医学的な治療を適切に取り入れることで、より安定したコントロールが可能になります。

続いては、実際に用いられている治療法についてご紹介します。

現在、日本国内では酒さに対する治療薬や診療ガイドラインが限られており、保険診療内での選択肢も比較的少ないのが現状です。

そのため当院では、欧米の治療方針、特にNational Rosacea Society(NRS)による国際的な診療ガイドラインも参考にしながら、症状に応じた適切な治療をご提案しています。

このガイドラインでは、従来の「4つの病型分類」(①紅斑毛細血管拡張型、②丘疹膿疱型、③瘤腫型酒皶・鼻瘤、④眼型)ではなく、現在皮膚に現れている具体的な症状(=表現型)に基づいて治療方針を立てることが推奨されています。

表現型アプローチは、複数の症状が同時に出現したり、時間とともに変化したりする酒さの特性に柔軟に対応できる点が特徴です。

固定的な分類にとらわれず、個々の症状に応じた治療を組み合わせることで、より実践的かつ個別性の高い診療が可能になります。

酒さは、主に以下のような症状(表現型)に分類され、それぞれに応じた治療を組み合わせて行うことが基本とされます。

▷ 主な治療法

▷ 当院での対応

▷ 推奨されている外用薬(すべて当院で取り扱いがあります)

▷ 内服治療(重症例または再燃例に)

なお、皮膚の肥厚(瘤腫性変化)は、酒さの中でも進行した一部の症例にみられる特徴であり、今回のガイドラインでは治療対象の中心には含まれていません。

これらの変化には、外科的処置や炭酸ガスレーザーなどの専門的な治療が必要になることが多く、治療戦略も他の表現型とは異なる側面があります。

酒さは、一つの治療法だけでは十分な効果が得られないことも多く、症状(表現型)に応じて治療を組み合わせることが重要です。

当院では、レーザー治療・スキンケア指導・外用薬・内服薬を適切に組み合わせながら、悪化の背景にある体質や内的要因にも配慮した総合的な治療を行っています。

酒さの症状は日々の中で変動しやすいものですが、病態への理解を深め、生活習慣やスキンケアを見直すことで、症状の安定化が十分に期待できます。症状の安定を図りつつ、快適な日常生活を目指して、専門的な視点から最適な治療方針をご提案いたします。

skinfinity clinic医師 門沙央理(かどさおり)

1) Paiva-Santos AC, et al. Rosacea Topical Treatment and Care: From Traditional to New Drug Delivery Systems. Mol Pharm. 2023; 20(8): 3804-3828.

2) Yamasaki K, et al. Perspectives on rosacea patient characteristics and quality of life using baseline data from a phase 3 clinical study conducted in Japan. J Dermatol. 2022; 49(12): 1221‒1227.

3) Diane Thiboutot, et al. Standard management options for rosacea: The 2019 update by the National Rosacea Society Expert Committee. Journal of the American Academy of Dermatology. 2020; 82: 1501 – 1510.

4)Li WQ, et al. Association of Caffeine Intake and Caffeinated Coffee Consumption With Risk of Incident Rosacea in Women. JAMA Dermatol. 2018; 154(12): 1394–1400.