- ■お電話でのご予約・お問い合わせ03-5488-6388

- お問い合わせフォーム

- ご予約フォーム

skinfinity clinic医師の門沙央理(かどさおり)です。

にきび跡(ざ瘡瘢痕)の萎縮性瘢痕、いわゆる“クレーター”に対する治療は、これまでレーザーやニードル治療、高周波治療、サブシジョンなど複数の治療を組み合わせて行うのが一般的でした。しかし、治療を繰り返しても十分な効果が得られないケースが一定数存在することも事実です。

その背景には、「皮膚構造の再構築」だけでなく、「線維化による皮膚の奥へのひきつれの解除」という2つの異なる機序に対する同時アプローチの難しさがあります。

当院では世界に先駆けて2年位以上前より、ピコハイVMLAフラクショナルを用いてクレーター治療を積極的に行ってきました。これは、皮膚構造の再構築とひきつれの分断を同時に行うことが可能な、新たな治療です。

本コラムでは、萎縮性瘢痕の形成機序をふまえながら、ピコハイVMLAフラクショナルがどのように作用し、従来の治療と何が異なるのかを解説していきます。

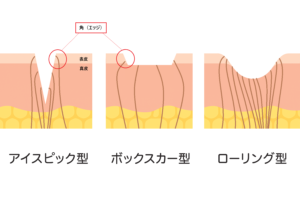

にきび跡は、にきびの炎症が軽快したあとに生じ、形態や色調により大きく以下の3つに分類されます。

このうち、最も頻度が高く、かつ治療が難渋しやすいのが萎縮性瘢痕、いわゆるクレーターです。

傷の治癒過程において、表皮のみの損傷の場合は、表皮の基底細胞が分裂することで表皮が再生され(上皮化)、瘢痕組織に置き換わることなく、跡を残さずに治癒します。

にきびは炎症が強くなると、波及は真皮深層にまで及びます。真皮内の組織が損傷を受けると、元の構造を完全に修復することができず、瘢痕という硬い組織へと置き換わるかたちで修復が終了し、結果として瘢痕が残ることになります。

さらに、皮膚は創傷治癒過程で収縮しながら修復されるという性質を持っており、瘢痕化した部分はその収縮力によって皮膚を深部から引き込むように牽引します。これが線維性のひきつれを形成し、皮膚の表面に陥凹=クレーターとして可視化されるようになるのです。

このようにクレーターは、単に「皮膚がなくなった」ものではなく、真皮構造の破壊、瘢痕組織への置換、さらには線維性のひきつれが複合的に関与して形成される構造的かつ力学的な変化であるといえます。

クレーターを改善するためには、1つの治療法だけでは十分な結果を得ることは難しく、異なる機序に対する2つの治療的アプローチが必要とされます。

◆ 1. 皮膚の再構築を促す治療

にきびによる強い炎症が真皮にまで及んだ結果、損傷部位は瘢痕組織に置き換わり、正常な真皮構造は失われています。そのため、真皮へのアグレッシブな刺激を加えることで、線維芽細胞の活性化とコラーゲンの再構築を促すような治療が必要になります。

この目的のために、現在は以下のような多様なアプローチが用いられています:

o 凝固型(non-ablative):1064 nm Nd:YAG レーザー、1450 nm ダイオードレーザーなど

o 蒸散型(ablative):CO₂レーザー、Er:YAG レーザーなど

これらはいずれも、真皮を選択的に損傷させて、再構築を促す=皮膚の「入れ替え」を目指す治療法です。

◆ 2. 線維性のひきつれを解除する治療

もう一つの重要な治療ターゲットは、瘢痕組織による皮膚の牽引=ひきつれです。このひきつれは、皮膚の再構築を促す治療を繰り返すだけではクレーターの陥凹がよくならない原因であり、またクレーターをより強く目立たせる原因となるため、物理的に断ち切る治療が求められます。

この治療として、サブシジョンという手法が古くから行われてきました。専用の鈍針を用いて真皮下に挿入し、皮膚の奥へとつながるひきつれを剥離する方法です。これにより、皮膚の陥凹が解除され、クレーターの目立ちが改善されます。

このように、クレーターには

「①真皮の再構築を促す刺激」+「②線維性ひきつれの解除」

という2つの異なるアプローチが必須です。

しかし、これらを何回も受けても十分な改善が得られないケースも散見されます。これは硬い組織に置き換わってしまった真皮部位へのさらなるアグレッシブな治療が必要な場合もありますが、私は次の2種類の原因を考えます。

クレーターは、一般的にその形状に基づいて「アイスピック型」、「ボックスカー型」、「ローリング型」に分類されます。 このうち、サブシジョンは主にローリング型に適応されるとされ、実際に臨床でもローリング型の部位に限定してサブシジョンを行うことも少なくありません。

しかし近年では、アイスピック型や深いボックスカー型においても、線維性のひきつれを伴っている場合があるとされており、瘢痕の形状を問わず、サブシジョンが有効となるケースもあることが分かってきています。つまり、クレーターの“見た目の分類”よりも、実際に皮膚の深部で“どの程度のひきつれがあるか”という病態の実態に基づいた治療選択が重要であると考えられます。

クレーターの形状分類は本当に有効か

実際の臨床では、クレーターの形状分類は評価者によって大きく異なることが問題となってきました。 たとえば、ある医師にはローリング型に見える瘢痕が、別の医師にはボックスカー型に見える、といったように、分類の一致性が乏しいことがよくあります。

この原因としては、観察角度、光の当たり方、皮膚の質感や周囲との色調の違いなどが、凹凸の見え方に影響を及ぼすためと考えられます。 このような評価のばらつきについては、2013年の文献においても、にきび治療の専門家間でさえ形状分類の一致率が低いという報告がなされています。

治療法の選択は「形状分類」より「病態理解」へ

このような背景から、クレーターの種類によって治療法を厳密に分けることには限界があるといえます。 瘢痕の深さや癒着の程度といった“皮膚内部の状態”を正確に評価し、それに応じた治療アプローチを選択することが、より合理的で効果的と考えられます。

その中でも、当院が独自の照射方法でクレーター治療を行うピコハイVMLAフラクショナルは注目すべき新たなアプローチです。この治療は、クレーターの形状に依存せず、皮膚の再構築とひきつれの解除を同時に行うことができるという特長を持っています。実際に、さまざまなタイプのクレーターに対して良好な臨床結果が得られており、形状分類に左右されない新たな治療戦略として位置づけられます。

従来のサブシジョン(針による解除)は、皮膚の深いところの線維は断てても、針の操作のため、浅い層や中間層のひきつれが残ることがあります。 この「解除しきれない線維」が、治りきらないクレーターの原因になっている可能性があります。

レーザーにてサブシジョンを行うことができる、ピコハイVMLAフラクショナルハンドピースは、浅いところから深いところまでのひきつれにアプローチできると考えます。

これまでのどのピコレーザーよりも短いパルス幅を持ちながら、より高いピークパワーを非常に安定して出すことができる高性能ピコレーザーとして『ピコハイ(PICOHI)』が新たに登場し、アメリカFDAの承認を取得しました。ピコハイには数多くの照射モードが搭載されており、レーザーを細かくドット状に照射することをピコハイフラクショナルレーザーといいます。ピコハイフラクショナルレーザーの中でもVMLAハンドピースは、皮膚内にマイクロバブルを強力に発生させることで組織の生成を促します。

①真皮の浅いところから深いところまですべてのひきつれにアプローチ

VMLAハンドピース内のレンズを上下移動させることで、そのマイクロバブルを発生させる深さを、4段階で自由に設定可能です。したがって表皮から真皮深層まで、異なる4層へ正確に照射することができます。この4層の大量のマイクロバブルが、クレーター周囲の表皮や真皮に変化を与え創傷治癒を促しながら、マイクロバブルが真皮下へのひきつれを断ち切ります。

サブシジョン用の針で行う一般的なサブシジョンで解除が難しかったような、浅~中間層にあるようなひきつれへのアプローチが可能となったのは、ピコハイVMLAフラクショナルにてサブシジョンを行う最大のメリットであり特徴です。

②クレーターのエッジもなめらかに

アイスピック型やボックスカー型のような、クレーターの角ばり(エッジ)もVMLA照射によってなだらかに削ることが可能です。 このエッジを削ることで傷っぽさが軽減され、クレーターとして目立たない皮膚を目指せます。

③クレーターだけではなく赤み(炎症後紅斑)の改善も期待できる

にきび跡の色調変化として見られる炎症後紅斑や、CO2レーザーなどの治療に伴う炎症後紅斑の改善も、クレーター治療と同時に改善が得られるという点です。

炎症後紅斑とは、炎症回復期に起こる局所の血流増加に伴う紅斑の持続状態です。組織学的には、真皮の浅い部位(乳頭層)の毛細血管拡張が主体と考えられています。特にCO2レーザー後の長引く赤みに悩まれている方を多く診ますが、これはCO2レーザー照射部の周囲組織への熱放散が高く、熱損傷をきたしやすいからです。ドット状に照射するCO2フラクショナルレーザーでは熱損傷はかなり抑えられるようになりましたが、依然として赤みは遷延しやすいです。

ピコハイレーザーは、熱を発生させない光機械的効果により周辺組織には影響を与えないため、炎症後紅斑は長く残りにくいです。そして、にきび跡や治療後の炎症後紅斑を形成している真皮乳頭層の過剰な毛細血管をマイクロバブルが機械的に破壊し、炎症後紅斑も改善すると考えられます。

ピコハイVMLAフラクショナルは、「表皮や真皮の再構築を促す治療」と「線維性ひきつれの解除」という、クレーター治療に不可欠な二つの機序に同時にアプローチ可能な新しい治療法です。従来治療で効果が乏しかったケースにも、新たな治療の選択肢として有用であると考えられます。

参考文献

1) 木村 有太子. ざ瘡瘢痕治療の”あと一歩”. Derma. 2024.06; 348 号 Page234-241

2) Finlay AY, et al. Classification of acne scars is difficult even for acne experts. J Eur Acad Dermatol Venere. 2013: 27: 391-3.